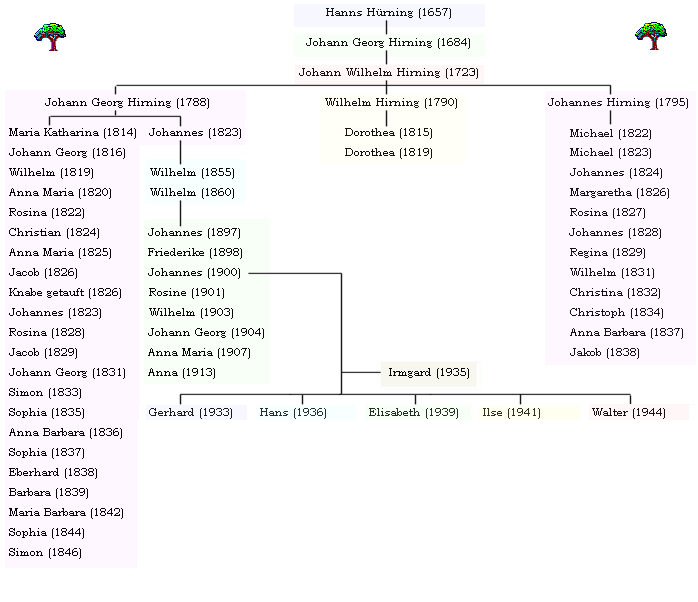

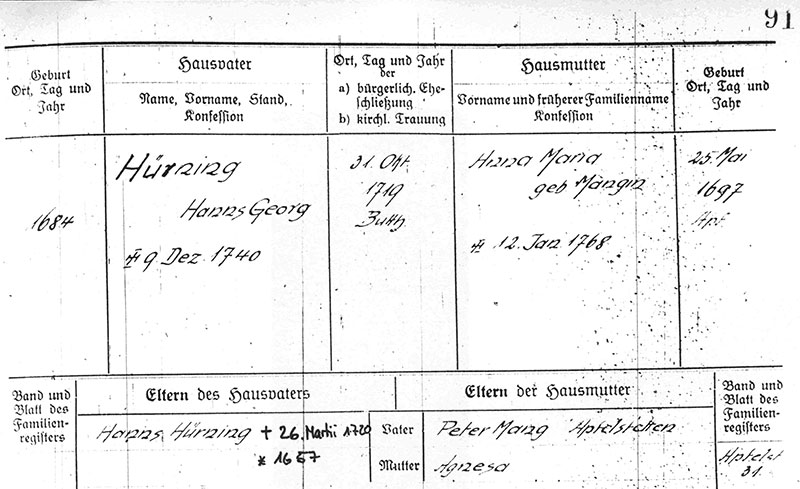

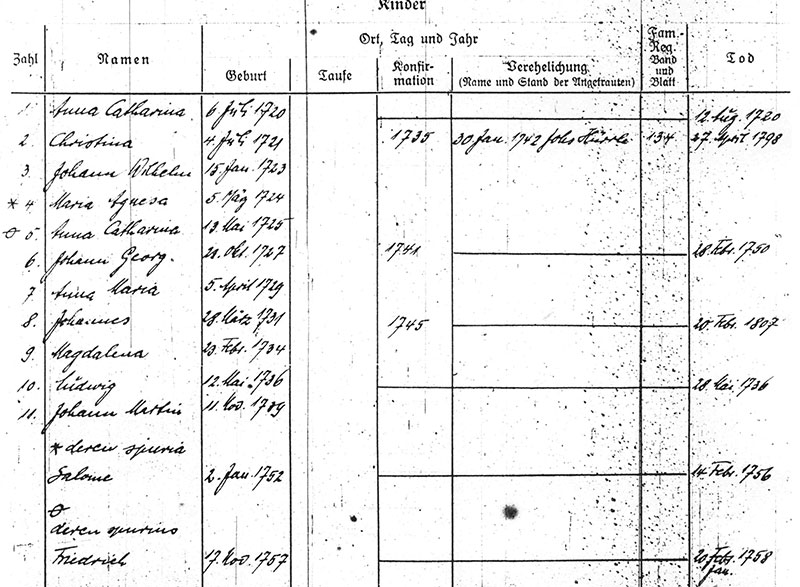

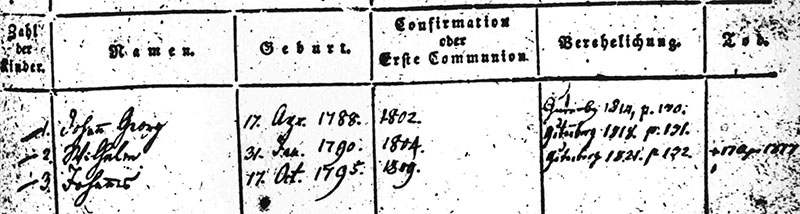

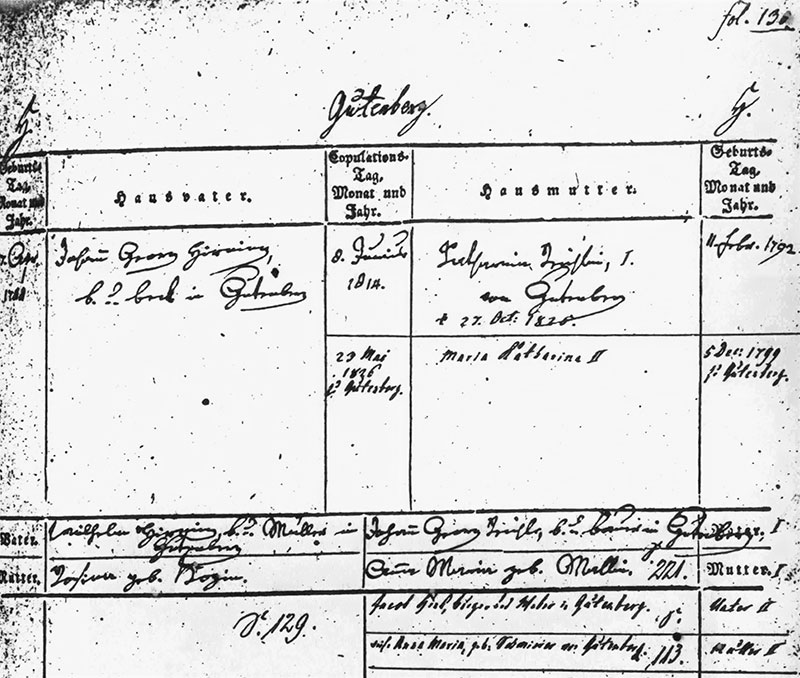

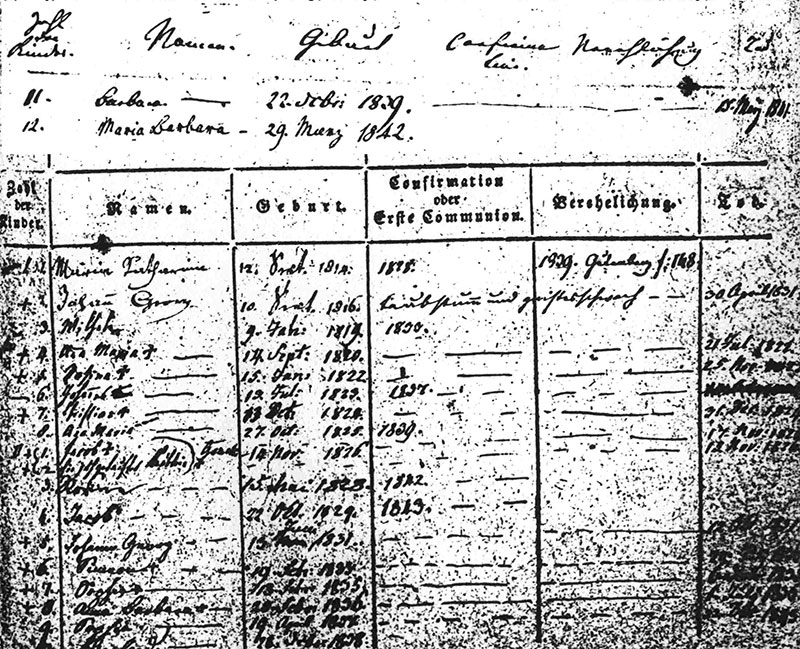

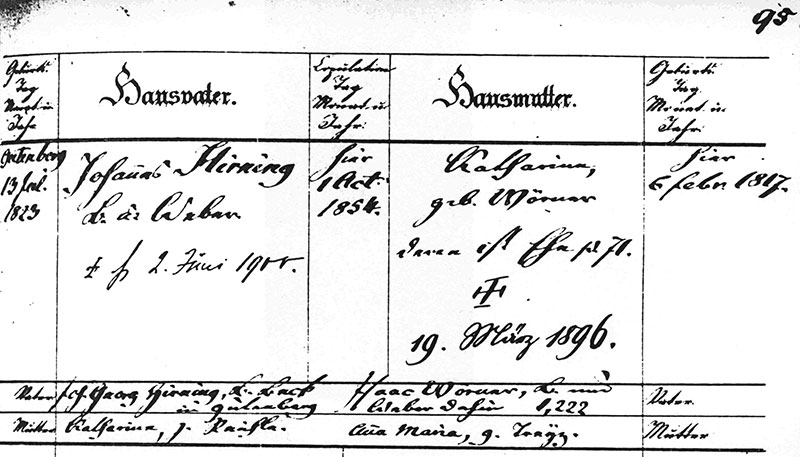

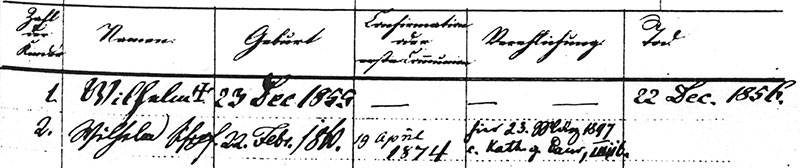

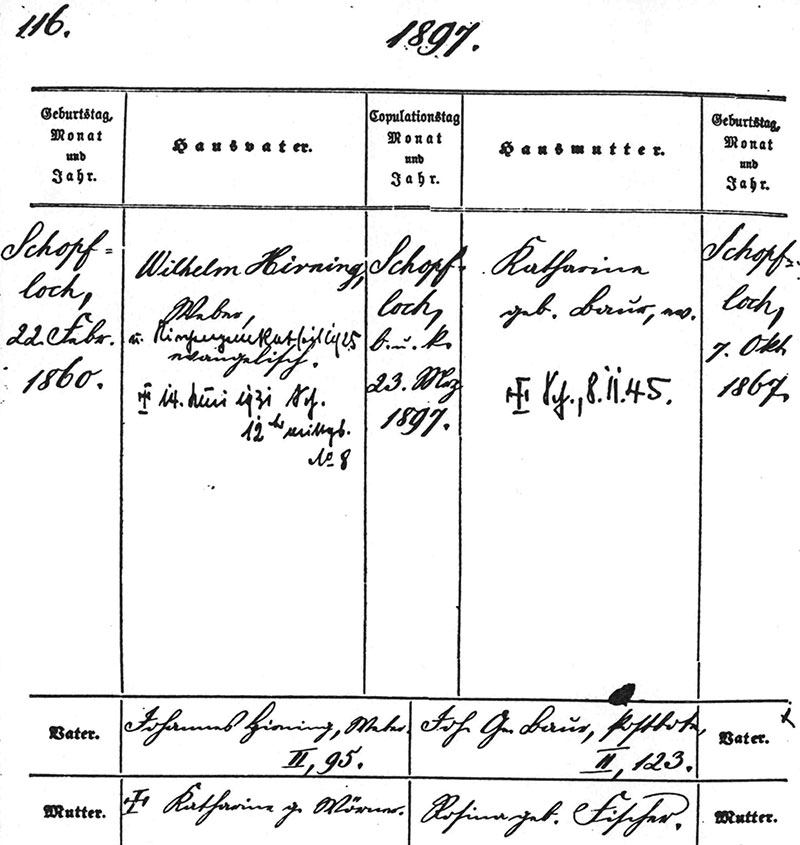

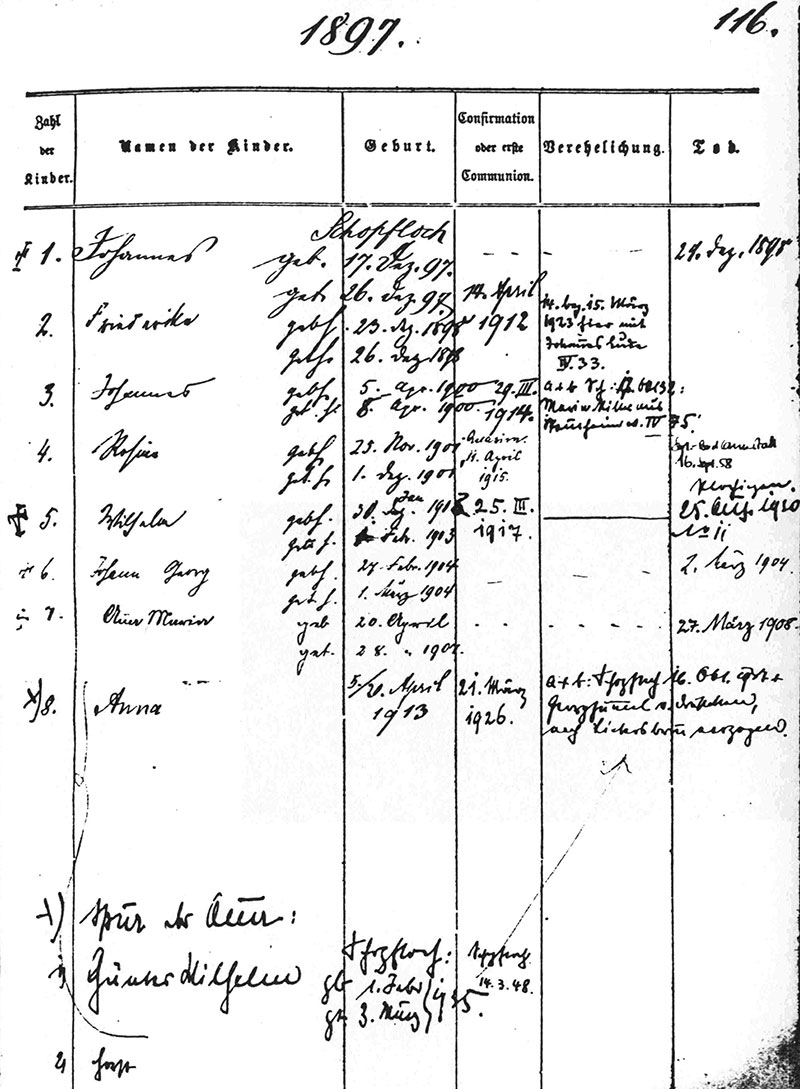

Wie bereits auf den Stammbaumseiten beschrieben wurde, stammt der Älteste uns bekannte Hirning unserer Ahnenreihe aus Buttenhausen. Sein Enkel Johann Wilhelm (* 15.01.1723) zog nach Gutenberg. Dessen Enkel Johannes wiederum zog 1854 aus dem Tal auf die Alb nach Schopfloch.

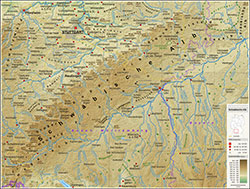

Buttenhausen, Landkreis Reutlingen

Buttenhausen, bekannt für seinen jüdischen Friedhof (Link) und den Politiker Matthias Erzberger (1875-1921, erster Reichsfinanzminister der Weimarer Republik), gelegen auf der Schwäbischen Alb im Großen Lautertal, ist heute ein Stadtteil von Münsingen im Landkreis Reutlingen.

Buttenhausen ist geprägt durch seine christliche und jüdische Geschichte und das langjährige Zusammenleben beider Religionen. Das Dorf erlangte einen gewissen Wohlstand, nachdem Philipp Friedrich von Liebenstein gegen Ende des 18. Jahrhunderts mittels eines "Judenschutzbriefes" die Ansiedlung jüdischer Familien ermöglicht hatte. Weiteren Auftrieb bekam die wirtschaftliche Entwicklung durch die "Napoleonische Flurbereinigung" 1805. Der Bau eines gemeinsamen Schulhauses für beide Religionen 1863 und der Bernheimerschen Realschule, die laut Stiftungsbrief ausdrücklich Christen und Juden zugänglich sein sollte, dokumentierten ein funktionierendes Zusammenleben der Dorfgemeinschaft.

Dieses Zusammenleben wurde durch die nationalsozialistische Verfolgung der Juden abrupt beendet. Brandstiftungen und Deportationen bestimmten das Geschehen der folgenden Jahre bis Kriegsende. Erst Ende der 60er Jahre wurde der jüdische Friedhof wieder hergerichtet und erinnert heute an die Geschichte seiner Gemeinde.

Gutenberg, Landkreis Lenningen

Nahe bei Gutenberg befinden sich die Gutenberger Höhlen. Funde in diesen Höhlen lassen darauf schliessen, dass bereits in der Jungsteinzeit (3.000 - 1.800 v. Chr.) und der Hallstattzeit (800 - 400 v. Chr.) Menschen dort Schutz gesucht haben.

Die erste urkundliche Erwähnung einer "Burg Gutenberg" stammt aus dem Jahr 1285. Gutenberg erlangte 1360 Stadtrecht, doch der 30jährige Krieg entvölkerte Gutenberg so massiv, dass es wieder zum Dorf abstieg.

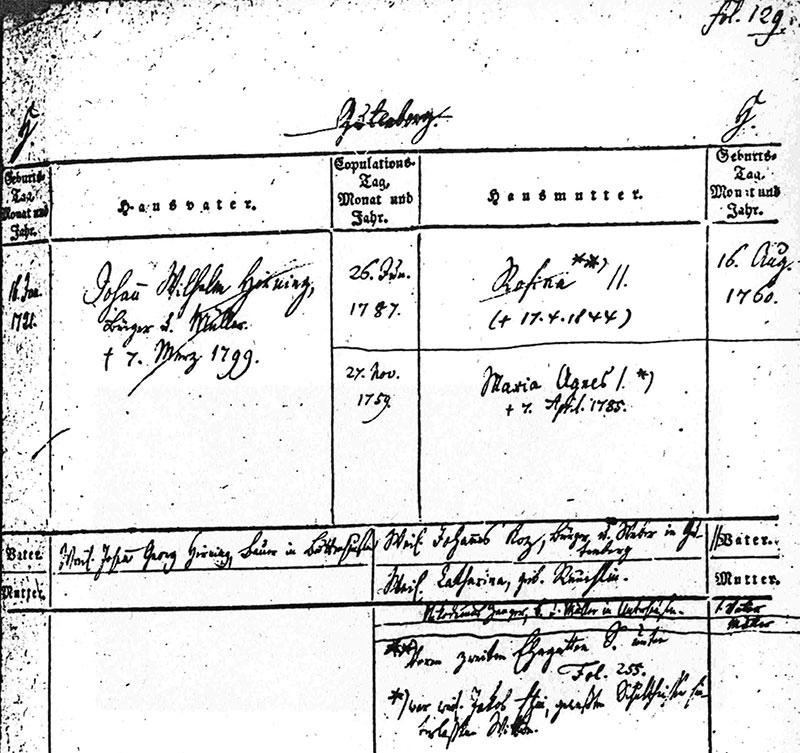

Ab dem 15. Jahrhundert bildete Gutenberg mit Krebsstein und Schopfloch eine Allianz, den sogenannten "Gutenberger Stab", dem ca. 500 Jahre später der "Oberlenninger Stab" hinzu geführt wurde. Haupterwerbsquelle der Region war die Landwirtschaft und die vier gut ausgelasteten Getreidemühlen im Dorf. Eine von ihnen wurde von Johann Wilhelm Hirning (* 15.01.1723) betrieben.

In Gutenberg steht eines der kleinsten Rathäuser des Kreises (17. Jahrhundert) mit einer schönen Fachwerksfront und einem barocken Umbau im 1. Obergeschoß.

Die evangelische Pfarrkirche (1865), ein neugotischer Bau, besitzt einen eindrucksvollen Innenraum mit einem großen barocken Altarkruzifix.

Die Ruine Sperberseck ist baulich interessant, da die stauferzeitliche Mauertechnik durch das freiliegende Kernmauerwerk sichtbar ist.

Nördlich von Gutenberg liegen die schon erwähnten Gutenberger Höhlen, berühmt durch ihre Tropfsteine und eiszeitliche Funde von höhlenbewohnenden Tieren und ihren Fraßstellen. Die Funde befinden sich heute größtenteils im Heimatmuseum der Stadt Kirchheim unter Teck.

Quelle: www.lenningen.de

Schopfloch - Lenningen

Bildnachweis:

Landesarchiv Baden Württemberg,

Staatsarchiv Sigmaringen

Fotograf: Erich Merkler

CC BY-SA 4.0

Schopfloch, Landkreis Lenningen

Die Geschichte Schopflochs, zusammengefasst aus dem Heimatbuch des Kreises Nürtingen, herausgegeben 1953.

Schopfloch liegt mit seiner ganzen Markung auf der Hochalb. Das Dorf scheint dem rauhen Klima auszuweichen, indem es sich in eine flache Mulde hinein drückt, die unmittelbar an den Steilabsturz nach Gutenberg stößt. Die Markung liegt fast durchweg höher, als das Dorf mit seinen 761,7 m ü. M., wobei der höchste Punkt in der "oberen Reute" bei 826,9 m liegt. Die Größe der Markung ist mit ihren ca. 1100 ha beträchtlich, sie steht unter 48 Markungen im Kreis an 10 Stelle.

Die landschaftlichen Reize der Markung Schopfloch sind die der Hochalb, welche in ihrer Herbheit nicht von jedermann begriffen und geschätzt werden. Großartige Ausblicke in das Gutenberger Tal hat man überall vom Albtrauf, in das Neidlinger Tal vom Bahnhöfle aus. Einen weiten Rundblick genießt man von der "Oberen Reute".

Eine Besonderheit weißt auch das Schopflocher Klima auf, da die Niederschlagsmenge 1000 mm im Jahresdurchschnitt überschreitet, während sonst am Rand der mittleren Alb nur 900 mm erreicht werden. Darum sind die Schneeverhältnisse hier auch etwas günstiger.

Der Untergrund besteht aus mittlerem und oberem Weißjura, die Böden sind meist flach und sehr steinreich und nur in den Mulden tiefgründiger und fruchtbarer. Trotzdem wurden sie fleißig bearbeitet und landwirtschaftlich genutzt.

Das Gebiet, auf dem sich die Markung Schopfloch befindet, war schon recht früh besiedelt. Dies belegen einzelne Funde aus der Mittel- (10.000 - 3.000 Jahre v. Chr.) und Jungsteinzeit (3.000 .1.800 v. Chr.) Ein Grabhügel, vermutlich aus der Hallstattzeit (800 - 400 v. Chr.) liegt im Flur "Hebammenteich", drei weitere auf dem "Hochbuch".

Aus der Keltenzeit (400 v. Chr. bis 100 n. Chr.) wurden zwei Silbermünzen bei der Torfgrube gefunden.

Die erste schriftliche Nennung Schopflochs verdanken wir dem Prämonstratenserkloster Rot an der Rot in Oberschwaben. Dort war schriftlich niedergelegt, dass das Kloster Rot in Schopfloch die Kirche, Eigenleute und Grundstücke besaß. Da das Kloster selbst erst etwa um 1140 gegründet worden war, gehörte Schopfloch wohl mit zu seinen ältesten Besitztümern.

Warum das Kloster Rot im ihm fernen Schopfloch Güter erhalten hatte, bleibt jedoch unklar. Am ehesten könnte dies an den früh ausgestorbenen und begüterten Nachbarn, den "Edelfreien von Lendingen" gelegen haben, über die Schopfloch später auch an die Burg Wielandstein gekommen ist, zu der Schopfloch später (1411) "von alters her" gehörte.

Ortsadel und eine eigene Burg gab es in Schopfloch nicht, wobei die "Burgäcker" nördlich des Dorfes eventuell zum Wielandstein gehörten. Im Jahr 1294 erwarb das Kloster Rot von den "Edelfreien von Grüningen" weitere Rechte im Ort, ebenso im Jahr 1305 von den "Herren von Mannsberg".

Zur Verwaltung der entlegenen Güter in Schopfloch hatte das Kloster Rot einen Pfleghof eingerichtet. An diesen erinnern heute noch die "Hofgärten" und das "Höfle" am Südrand des Ortes. In diesem Pfleghof fand im Jahre 1402 der Abt des mittlerweile hochverschuldeten Klosters Rot ein Jahr lang Zuflucht vor seinen Gläubigern.

1411 verkaufte das Kloster Rot seinen gesamten Besitz zu Schopfloch um 830 Pfund Heller an den Burgherren Konrad von Freyberg vom Wielandstein. Die Freyberger traten das Eigentumsrecht an den Grafen von Württemberg ab, blieben aber im Pfandbesitz von Gütern und Ortsherrschaft bis Württemberg um 1450 den Kaufpreis bezahlt hatte. In württembergischer Zeit war Schopfloch stets Bestandteil des Oberamts Kirchheim.

Mitte des 15. Jahrhunderts hatte Schopfloch elf Bauernhöfe, welche die Äcker in drei Zelgen im "Grund", in der "Ow" und "auf dem Berg" bebauten.

1459 einigten sich die Schopflocher mit den Krebssteinern wegen der Weiderechte. Dabei wurde ein Stück von 66 Jauchert der Flur "Schmiehen" den Schopflochern als Weide zugesprochen. Die Schopflocher pflügten dieses Stück aber alsbald um. Der daraus entstandene "Weidrechtsstreit" dauerte bis ins 18. Jahrhundert.

Da Schopfloch 1460 mehrfach von Bränden heimgesucht worden war, wurde es 1461 vom Grafen Ulrich V. von Württemberg von den Pflug- und Mähdiensten befreit, die Schopfloch von Alters her für die Burg Wielandstein zu leisten hatte.

Vom Ende des Mittelalters bis zum Dreißigjährigen Krieg waren die Schopflocher wohl recht wohlhabend, so war immerhin keiner der Schopflocher "bedürftig". Um 1600 konnte der wöchentliche Ertrag des Kirchenalmosens daher nach Gutenberg gegeben werden. Zu dieser Zeit hatte Schopfloch etwa 300 Einwohner.

Sehr stark litt die Ortschaft unter den Folgen des Dreißigjährigen Krieges. Kaiserliche Truppen zerstörten nach der "Nördlinger Schlacht" 1634 71 Gebäude, trieben 200 Stück Rindvieh, viele Pferde und Fohlen fort und nahmen 2000 Scheffel Frucht mit. Die Einwohnerzahl ging im Laufe des Krieges auf etwa ein Sechstel zurück. Schopfloch erholte sich nur sehr langsam von dieser Katastrophe. So mussten unter anderem Teile des Waldbesitzes im "Schlangengrund", im "Heiligen Häule" verkauft werden.

Bedingt durch das Unheil, welches der Dreißigjährige Krieg mit sich gebracht hatte, wurde Schopfloch von 1636 bis 1666 von Oberlenningen bzw. Gutenberg aus kirchlich versorgt. Auch der Schulbetrieb kam während dieser Zeit in Schopfloch zum Erliegen, so dass im Winter die Kinder nach Gutenberg in die Schule geschickt wurden.

Gegen den Widerstand vieler Eltern setzte sich die Sommerschule erst Mitte des 18. Jahrhunderts durch, da sie ihre Kinder bei der Feldarbeit nicht entbehren wollten oder diese zum "Haushüten" brauchten.

Von 1850 bis 1884 war im Raum der Unterklasse eine Scheune mit Küferei untergebracht. Der andauernde Arbeitslärm störte den Unterricht erheblich, in den Jahren 1884/85 wurde diese Werkstatt zu einem Schulsaal umgebaut. Der Lehrer, der um 1850 an der Schule unterrichtete war Rechenmacher und verlegte viel Unterricht auf den Sonntag. 1883 wurde erstmals der Turnunterricht eingeführt. Die Einwohnerzahl Schopflochs hatte erst um 1720 wieder den Stand wie vor dem Dreißigjährigen Krieg erreicht.

Während der französischen Revolutionskriege im Jahre 1796 litt Schopfloch abermals durch feindliche Einquartierungen.

Nach mündlichen Überlieferungen sollen drei Schopflocher am Rußlandfeldzug Napoleons im Jahre 1812 teilgenommen haben, alle drei seien aus dem Krieg zurückgekehrt.

Die gewerbliche Tätigkeit war mit Ausnahme der Leinenweberei sehr geringfügig.

Im Jahr 1835 betrieben 19 Webermeister 25 Webstühle. Um 1840 hatte Schopfloch einen Viehbestand von 316 Stück Rindvieh, 26 Pferden, 140 Schafen, 7 Schweinen, 5 Ziegen und 9 Bienenvölkern.

Am deutsch-französischen Krieg in den Jahren 1870/71 nahmen acht Schopflocher teil, alle kehrten wieder gesund nach Schopfloch zurück. Zu dieser Zeit hatte Schopfloch 657 Einwohner.

Anders verhielt es sich während des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Im Ersten Weltkrieg fielen von 107 Schopflocher Kriegsteilnehmern 35. Während des 2. Weltkriegs starben von 160 sogar 39, wobei 17 weitere vermisst wurden. Bis zum 19. April 1945 hatte Schopfloch nur wenig unter den Kriegsereignissen zu leiden, doch sich zurückziehende motorisierte deutsche Truppen aus Richtung Weilheim machten am Morgen des 20. April 1945 in Schopfloch halt. An diesem Tag griffen gegen 10 Uhr amerikanische Flieger diesen Truppenverband an. Mittags tauchten amerikanische Panzer auf der Straße von Ochsenwang her auf, wobei es zu einem kurzen Kampf am Ortseingang kam. Am 22. April 1945 besetzten amerikanische Soldaten das Dorf.

Im Oktober 1946 wurde die bereits 1931 gegründete Postbuslinie nach dem Zweiten Weltkrieg wieder eröffnet. Dadurch erhielt Schopfloch auch täglich Post.

Nach dem Zweiten Weltkrieg änderte sich auch die Gewerbestruktur des Dorfes. So lag noch vor dem Krieg die Landwirtschaft an erster Stelle, jedoch durch den "Sog" der Papierfabrik Scheufelen kehrten viele der Landwirtschaft als Haupteinnahmequelle den Rücken und pendelten nach Oberlenningen in die Papierfabrik.

Die wissenschaftliche Aufarbeitung der Geschichte Schopflochs endet im Jahr 1953 mit der Veröffentlichung des Heimatbuches des Kreises Nürtingen.

Quelle: Festschrift zum 850-jährigen Jubiläum der Ortschaft Schopfloch

Herausgeber: Festgemeinschaft Schopfloch 2002